徒手・運動・物理療法の相補的関係

ファシアトレーニングは、徒手療法・運動療法・物理療法(EFS therapy)のいずれか一つで完結するものではありません。それぞれが共通して「機械的刺激」をファシアに加える点では一致していますが、その適用範囲や得意とする作用機序には明確な違いがあります。徒手療法は、表層から触知可能な組織に直接的な刺激を与えることで、形態の変化や循環の改善を図ることが期待できます。しかし、深部構造や触知困難な部位に対しては十分な効果を発揮しにくい場合があります。そこで、徒手療法の限界を補うものとして、電気刺激を用いたEFS therapyなどの物理療法が有効と考えています。さらに、これら受動的な介入だけでは再現しにくい「動作の再学習」や「姿勢制御の改善」といった側面は、運動療法によって補完される場合があります。

一方で、運動療法は患者自身の能動的活動を前提とするため、疼痛や機能障害が強く運動が困難な段階では適用が制限されます。その場合は徒手療法が初期介入として有効に機能します。加えて、徒手療法や物理療法単独では姿勢や動作の質を改善するには限界があるため、運動療法による再教育が必要となります。このように、徒手療法・運動療法・物理療法は三位一体の関係にあり、互いの強みと弱みを補完することで、ファシア機能の改善効果を最大化することができると考えています。

したがって、当研究会ではこれらを切り離して論じるのではなく、相補的に組み合わせることでこそ新たな理解が得られると考えています。この三位一体の視点は、従来のトレーニング理論や臨床実践において十分に整理されてこなかった領域であり、多職種が連携して学び合う意義を強く裏付けるものです。

以下に徒手療法・運動療法・EFS therapyの適応についてを提示します。

徒手療法とEFS therapyの適応

当会では、治療の再現性・客観性・安全性・精度を担保するために、前述の通り、徒手療法は表層から触知可能な組織を対象とし、EFS therapyは深部構造や触知困難な組織を対象とすることを推奨しています(深層部への徒手療法や、表層部への物理療法を否定するものではございません)。表層、深層に位置する具体的な構造物を以下に示します。

| 深さ | 推奨 | |

| 浅層 | 体表から触知が容易な構造物 (皮神経、PAFS/LAFS、深筋膜、表層筋など) | 徒手療法 |

| 深層 | 体表からの触知が困難な構造物 (深部動静脈、深部の神経、深層筋、 関節包周囲組織など) | EFS therapy |

運動療法の適応

運動療法は、痛みの原因部位に近接する局所的な運動療法だけでなく、悪化因子や発症因子として存在する姿勢異常や機能低下にも直接アプローチできるため、再発予防の中心的役割も果たします。患者自身の能動的活動を基盤とし、動作再教育や姿勢制御の改善を通じて、得られた可動性や疼痛改善効果を長期的に定着させる目的もあります。以下に具体的なケースの例を示します。

| 運動療法 | 備考・補足 | |

| 適応となる場面 | 局所的な機械刺激の入力が必要な場合 症状の発症因子・悪化因子に対する機能改善 全身的な姿勢制御の改善 動作再教育(再学習) | ファシアトレーニングにおける「能動的アプローチ」として中心的役割を担う |

| 適応が困難な場面 | 疼痛が強く能動的運動ができない場面 関節可動域制限が著しい場合 その他認知機能の低下など | 徒手療法や物理療法(EFS therapy)が優先される |

| 補完関係 | 徒手療法:表層組織への直接刺激により疼痛軽減、運動療法導入の前段階を担う 物理療法(EFS therapy):深層組織への非侵襲的刺激により運動療法導入の前段階を担う | 運動療法は最終的に機能定着と再発予防を担う |

ファシアトレーニングの臨床応用

疼痛改善のファシアトレーニング一例

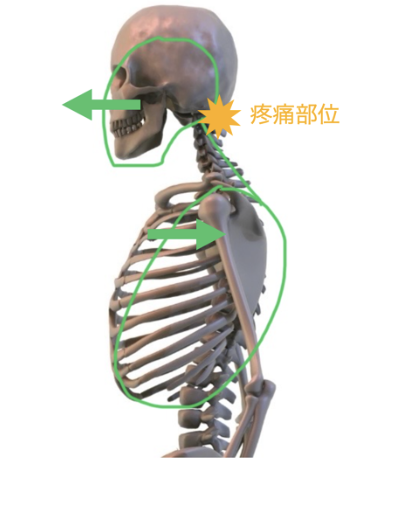

下図は、頭頸部アライメント異常に伴う疼痛発生メカニズムの一例を示しています。具体的には、頭部の前方偏位および上位胸郭の後方偏位(胸郭可動域の制限を伴う場合)が確認されると、後頭下筋群や頭半棘筋、頭板状筋部に疼痛が生じやすくなります。発症要因としては、上位胸郭の後方偏位と可動性低下に起因する姿勢異常により、前方へ偏位した頭部を支持する筋群および上位頸椎に過剰な負荷が加わることが考えられます。このようなアライメント不良と局所筋群の過緊張の相互作用が、頸部から後頭部にかけての疼痛発生に寄与すると考えられます。

このようなアライメント異常に基づく疼痛パターンに対してファシアトレーニングを実施する場合、治療対象部位の特性に応じて徒手療法、EFS therapy、運動療法を適切に使い分けることが望ましいです。具体的には、疼痛を訴える頭半棘筋や頭板状筋、あるいは皮膚・皮下組織といった比較的表層で触知可能な組織に対しては徒手療法が有効です。一方、徒手にて触知が困難な後頭下筋群や上位頸椎椎間関節周囲組織といった深層構造には、電気的刺激を用いるEFS therapyを適用することが適しています。さらに、発症要因として関与が推測される胸郭の後方シフトや可動性制限に対しては、呼吸運動や胸郭可動域改善を目的とした運動療法を実施することが推奨されます。すなわち、各療法は対象組織の解剖学的深度や機能的役割に応じて選択されるべきであり、これらを組み合わせることで疼痛軽減および機能改善の相乗効果が期待できます。